La parentalité positive propose d’éduquer avec bienveillance dans un cadre clair. Une part relève du bon sens (écouter, expliquer, être cohérent), mais l’intérêt du concept est d’organiser ce bon sens en outils concrets et partageables entre adultes. Mal comprise, l’approche peut dériver vers le laxisme ou culpabiliser les parents ; bien appliquée, elle structure le quotidien, réduit les conflits et aide l’enfant à apprendre de ses erreurs. Le mot « positive » n’oppose pas des « bons » et des « mauvais » parents : il indique une orientation solutions, pas un jugement moral. L’enjeu n’est pas la perfection mais des progrès réguliers, des deux côtés.

Introduction

La parentalité positive promet d’élever les enfants avec bienveillance tout en posant un cadre clair. Entre simple bon sens et vraie boîte à outils, elle suscite autant d’adhésions que de doutes : est-ce une méthode utile ou juste une nouvelle étiquette ? Dans cet article, on examine ce qu’elle apporte vraiment, ses limites, et comment l’appliquer sans naïveté ni culpabilité.

De quoi parle-t-on vraiment ?

Au-delà du slogan, la parentalité positive cherche un équilibre ferme-et-doux : sécuriser l’enfant (écoute, empathie) tout en posant des limites stables et compréhensibles. Concrètement, on privilégie des consignes brèves, des conséquences éducatives plutôt que des punitions humiliantes, et des explications adaptées à l’âge sans sur-verbaliser. Présentée ainsi, elle paraît évidente, et c’est là qu’émerge la critique : n’est-ce pas simplement mettre une étiquette sur des pratiques déjà connues ?

Ce qui relève vraiment du bon sens (et pourquoi le nommer quand même)

Rester calme quand c’est possible, dire ce qu’on attend, tenir la même règle demain, réparer plutôt qu’humilier : beaucoup de familles le font déjà. Pourtant, nommer ces gestes crée un langage commun entre parents, enseignants et professionnels, facilite la cohérence et transforme l’intuition en repères clairs. Pour des adultes fatigués, séparés ou aux références différentes, disposer d’un cadre explicite aide à éviter les messages contradictoires.

Ce que l’approche apporte en plus

Là où elle dépasse l’intuition, c’est dans la formalisation d’outils simples : routines visuelles pour les moments sensibles, formulation positive des règles, « connexion avant correction » pour apaiser avant d’expliquer, conséquences logiques et réparatrices (on renverse, on éponge ensemble), apprentissage d’alternatives (« au lieu de pousser, on appelle »). Ces outils ne sont pas magiques ; ils deviennent efficaces lorsqu’ils sont appliqués avec constance et ajustés à l’âge et au contexte.

Objections légitimes : laxisme, culpabilisation, réalité

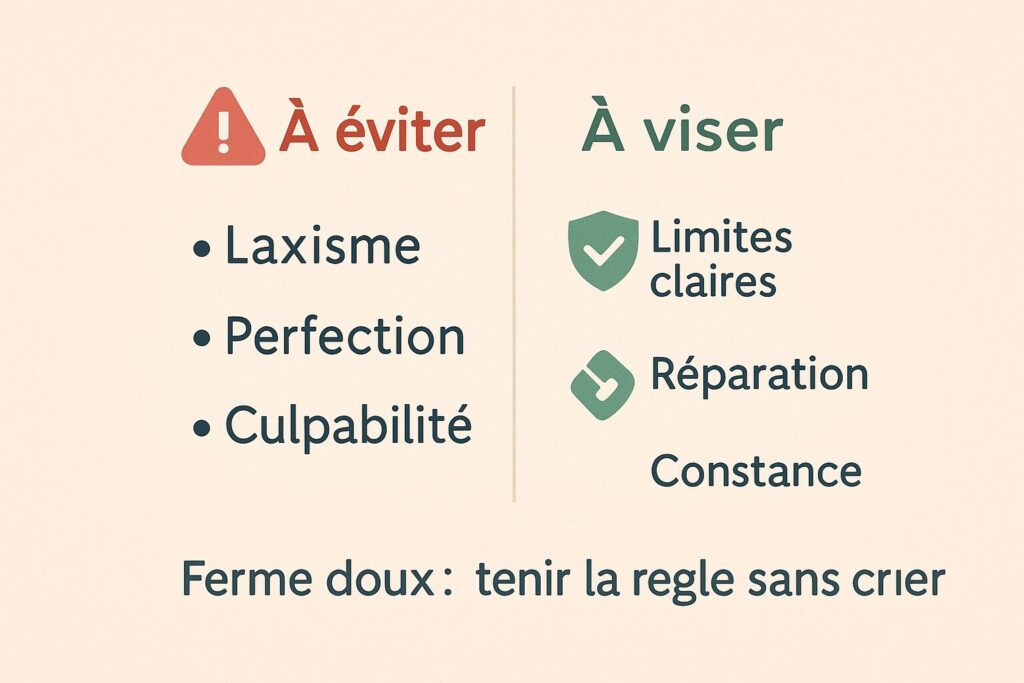

Confondre bienveillance et laxisme est un piège courant. Sans limites fermes, on évite le conflit immédiat au prix d’un plus grand conflit plus tard. À l’inverse, viser le « zéro colère » est irréaliste et culpabilisant : il n’existe pas de parent parfait. L’enjeu n’est pas d’éradiquer la colère, mais de reconnaître, réparer et ajuster. Et surtout, il est illusoire d’exiger une application « 24 h/24 » de la méthode : les parents ont des journées variables, des contraintes, des émotions. La cohérence ne signifie pas être impeccable en permanence ; elle consiste à revenir au cadre après un écart, à expliquer brièvement et à repartir du bon pied.

« Positive » ne s’oppose pas à « négative »

Le terme « positive » ne classe pas les parents ; il indique que l’on met l’accent sur ce que l’on veut voir grandir : décrire le comportement attendu, enseigner une alternative, réparer ce qui peut l’être. Une règle reste une règle, et une conséquence reste une conséquence : il ne s’agit pas d’édulcorer le réel, mais d’apprendre à faire mieux sans blesser la relation plus que nécessaire.

Quand ça marche… et quand ça coince

L’approche fonctionne quand les adultes sont alignés, que les règles sont peu nombreuses et claires, et que les conséquences sont logiques et réparatrices. Elle échoue si l’on dilue le cadre, si l’on négocie sans fin ou si l’on ignore les facteurs non négociables (sommeil, faim, surcharge sensorielle, besoins spécifiques). Parfois, la meilleure décision « positive » est de simplifier, de reporter ou d’avancer par petites étapes. Là encore, l’important n’est pas de tenir un idéal permanent, mais d’assurer une majorité de moments cohérents sur la semaine : personne n’applique quoi que ce soit à 100 % du temps, et c’est normal.

Contextes particuliers : adapter sans renoncer au cadre

Contextes particuliers : adapter sans renoncer au cadre

Les principes restent valables, mais leur mise en œuvre doit être modulée. Avec un enfant très fatigué ou malade, on réduit les exigences et on vise la sécurité émotionnelle avant la discussion. En cas de neuro-atypies ou de besoins spécifiques, on renforce les supports visuels, on fractionne les consignes et on laisse davantage de temps de transition. Dans les familles séparées, l’intérêt d’un langage commun est majeur : se mettre d’accord sur trois à cinq règles formulées de la même manière évite que l’enfant ne change de référentiel à chaque domicile. À l’école, partager les mêmes mots-clés (« dire, montrer, appliquer, réparer ») entre adultes fluidifie les passages de relais. Adapter n’est pas céder : c’est rendre le cadre praticable dans la vraie vie.

FAQ éclair

Est-ce compatible avec des sanctions ? Oui, si elles sont logiques et réparatrices : on relie la conséquence au geste (on a renversé, on éponge ensemble), sans humiliation, et on redit la règle en peu de mots.

Et si mon enfant « teste » sans arrêt ? On raccourcit le discours, on tient la règle avec la même phrase chaque fois, et on propose une alternative praticable. C’est l’addition de petites répétitions cohérentes, pas une prouesse « 24 h/24 », qui produit l’effet.

Combien de règles faut-il ? Trois à cinq suffisent pour le quotidien. Formulées positivement, visibles et stables, elles sont plus faciles à appliquer régulièrement, même lorsque l’énergie des parents fluctue.

Position pragmatique

La promesse raisonnable de la parentalité positive est modeste : réduire les cris inutiles, garder le cap et tirer un apprentissage de chaque incident. Être ferme n’oblige pas à crier ; être doux n’oblige pas à céder. La boussole tient en quatre gestes : dire la règle en peu de mots, montrer une alternative, appliquer la conséquence sans humiliation, réparer la relation. L’objectif n’est pas de l’appliquer sans faille à toute heure, mais de construire une habitude crédible et tenable dans la durée.

Conclusion

La parentalité positive n’est ni une baguette magique ni un simple slogan : c’est une manière d’organiser le bon sens en pratiques concrètes — dire la règle, proposer une alternative, appliquer une conséquence juste, puis réparer la relation. Elle fonctionne quand le cadre est clair et tenu, et qu’on l’adapte à l’âge, au contexte et aux besoins de l’enfant. L’exigence réaliste n’est pas le « 24 h/24 », mais la constance raisonnable : des progrès réguliers des deux côtés, ferme sans crier, doux sans céder.